Les vulnérabilités du béton reste méconnue, malgré sa réputation de matériau robuste et durable. Pourtant, humidité, agents chimiques, sels, infiltrations ou cycles de gel/dégel peuvent provoquer des fissures, une perte de résistance ou même des dégradations irréversibles. Comprendre ces faiblesses structurelles est essentiel pour anticiper les pathologies du béton et préserver la solidité des ouvrages dans le temps. Dans cet article, explorez en détail les causes de cette vulnérabilité, les signes d’alerte à surveiller, et les solutions pour renforcer efficacement le béton.

Pourquoi l’eau révèle la vulnérabilité du béton au fil du temps.

La corrosion des armatures, symptôme majeur de la vulnérabilité du béton.

Dans le béton armé, l’acier est protégé de la corrosion par l’alcalinité du béton, qui forme une couche passive autour des armatures. Cependant, lorsque l’eau s’infiltre, elle peut transporter des agents agressifs, tels que les chlorures, qui perturbent cet équilibre chimique. La corrosion qui en résulte engendre une expansion des produits de corrosion, exerçant une pression sur le béton environnant. Cela peut provoquer des fissures, des éclats et une perte d’adhérence entre l’acier et le béton, réduisant ainsi la capacité portante de la structure.

Lixiviation et efflorescences des bétons

La lixiviation est le processus par lequel l’eau dissout et entraîne les composants solubles du béton, tels que les hydroxydes de calcium. Ce phénomène affaiblit la matrice cimentaire, augmentant la porosité et réduisant la résistance mécanique du béton. Les efflorescences, quant à elles, se manifestent par des dépôts blanchâtres à la surface du béton, résultant de la migration de sels dissous vers la surface où ils cristallisent. Bien que souvent considérées comme un problème esthétique, les efflorescences peuvent indiquer une migration d’eau significative, signalant des problèmes d’étanchéité ou de drainage.

Comment la pénétration de contaminants accentue la vulnérabilité du béton

L’eau peut servir de vecteur pour divers contaminants, notamment les ions chlorure présents dans les sels de déneigement ou l’eau de mer. Ces ions pénètrent dans le béton par diffusion ou capillarité, atteignant les armatures et accélérant leur corrosion. La présence de chlorures perturbe la couche passive protectrice autour de l’acier. Initiant ainsi des processus de corrosion localisée, tels que la corrosion par piqûres, qui peuvent rapidement compromettre l’intégrité structurelle de l’ouvrage. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article sur la régulation de l’humidité des bétons.

Pourquoi le gel et le dégel aggravent la vulnérabilité du béton.

Pressions internes et fissuration par le gel du béton.

Dans les régions soumises à des cycles de gel et de dégel, le béton est mis à rude épreuve. Lorsque l’eau contenue dans les pores du matériau gèle, elle se dilate de près de 9 % en volume, générant une pression interne considérable. Si cette pression dépasse la résistance du béton, le matériau commence à se fissurer de l’intérieur.

Ces microfissures facilitent alors de nouvelles infiltrations d’eau à chaque redoux. Résultat : à chaque nouveau cycle, les dégâts s’intensifient, créant un effet boule de neige. C’est un mécanisme redoutable qui, à terme, peut gravement altérer la durabilité d’une structure en béton exposée à des variations climatiques importantes.

Dégradation du béton : comment le gel/dégel met les armatures à nu.

Outre les fissures internes, les cycles de gel/dégel provoquent également une érosion progressive des couches superficielles du béton. Ce phénomène s’observe notamment sur les ouvrages extérieurs (terrasses, balcons, corniches, infrastructures routières…).

Les couches protectrices s’effritent, réduisant l’enrobage des armatures métalliques. Ce désenrobage fragilise la protection contre la corrosion, surtout si l’eau, les sels de déneigement ou l’air marin pénètrent jusqu’à l’acier. C’est ainsi que se déclenche, souvent à retardement, le processus de corrosion interne — un facteur aggravant pour la structure entière.

Béton en danger : comment les réactions chimiques accélèrent sa dégradation.

Réaction sulfatique : quand la chimie révèle la vulnérabilité béton.

La présence de sulfates dans l’environnement, qu’ils proviennent du sol, de l’eau ou de certaines cendres volantes, peut provoquer une réaction sulfatique dans le béton. Cette réaction chimique entraîne la formation d’ettringite, un minéral qui se développe en volume, causant des gonflements internes et des fissurations. Ces dégradations compromettent la cohésion et la résistance du béton.

Vulnérabilité du béton : la carbonatation, un processus lent mais corrosif

La carbonatation est un processus naturel où le dioxyde de carbone (CO₂) de l’air pénètre le béton et réagit avec l’hydroxyde de calcium, réduisant ainsi le pH du béton. Lorsque le pH descend en dessous d’un certain seuil, la couche protectrice des armatures est compromise, les rendant susceptibles à la corrosion. Ce phénomène est insidieux, car il progresse lentement et peut passer inaperçu jusqu’à l’apparition de dommages visibles.

Conséquences des attaques acides sur le béton

Les environnements acides, qu’ils soient d’origine industrielle, agricole ou naturelle, peuvent attaquer les liants cimentaires du béton. Les acides réagissent avec les composants du ciment, entraînant leur dissolution et la désintégration progressive du béton. Cette dégradation chimique réduit la résistance et la durabilité des structures en béton, nécessitant des mesures de protection spécifiques dans les environnements à risque.

L’usure mécanique : le risque d’érosion sur les bétons

Abrasion et réduction de l’épaisseur du béton

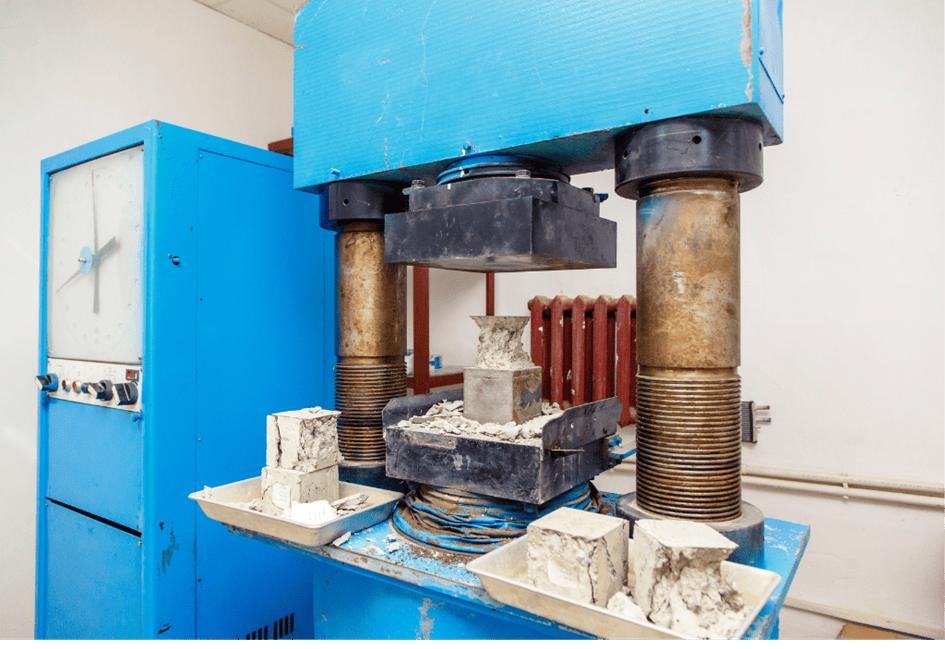

Dans les environnements industriels et les infrastructures routières, le béton est soumis à des frottements répétés dus à la circulation de véhicules ou à des opérations mécaniques. Cette abrasion progressive entraîne une réduction de l’épaisseur des surfaces en béton, compromettant leur performance structurelle. Selon la norme NF EN 1991-1-1, des classes d’abrasion (XM1 à XM3) sont définies pour caractériser l’intensité de l’usure mécanique, avec des épaisseurs sacrificielles recommandées allant de 5 à 15 mm pour préserver l’intégrité des structures.

Conséquences des impacts répétés sur le béton sur sa vulnérabilité

Les charges dynamiques, telles que celles générées par des machines industrielles ou des véhicules lourds, peuvent provoquer la propagation de microfissures dans le béton. Ces microfissures, bien que souvent invisibles à l’œil nu, s’accumulent au fil du temps, menant à une fatigue du matériau. Cette dégradation progressive peut réduire la durabilité et la résistance du béton, nécessitant des interventions de maintenance ou de renforcement.

La faible résistance à la tension des bétons : une limite structurelle

La faiblesse en traction du béton, une fatalité ?

Le béton est reconnu pour sa résistance élevée à la compression, mais il présente une faible résistance à la traction. Cette caractéristique le rend vulnérable aux fissurations lorsqu’il est soumis à des forces de traction. Pour pallier cette faiblesse, des armatures en acier sont intégrées dans le béton, formant le béton armé, afin d’absorber les efforts de traction et d’améliorer la résistance globale de la structure.

Quoi prévoir sur les applications en béton sensibles ?

Certaines applications, telles que les dalles, poutres ou voiles minces, sont particulièrement sensibles aux contraintes de traction. Dans ces cas, il est essentiel de prévoir des renforts spécifiques, tels que des armatures supplémentaires ou l’utilisation de béton fibré, pour assurer la stabilité et la durabilité de l’ouvrage. Le choix des matériaux et des techniques de renforcement doit être adapté aux exigences spécifiques de chaque projet.

Vulnérabilité des ouvrages en béton sous impact.

Les types de dommages possibles sur le béton.

Contrairement à sa réputation de matériau indéformable, le béton peut subir de lourds dégâts en cas de choc mécanique, notamment dans les zones exposées à des projectiles, des chutes d’objets lourds ou à proximité de voiries. Sept phénomènes de dégradation sont recensés selon les études de Kennedy (1976) :

- Pénétration : le projectile s’enfonce dans le matériau, parfois profondément, selon la classe de résistance, le rapport eau/ciment ou encore le type de béton.

- Rupture en cône : l’impact génère une cassure en surface, en forme de cône, dont la profondeur varie avec l’énergie du choc.

- Cratérisation : l’éjection de fragments de béton se fait sur la face avant du choc, réduisant l’intégrité de surface.

- Fissuration radiale : des lignes de fissures apparaissent autour de la zone de choc, parfois jusqu’à l’arrière de la structure.

- L’écaillage : ce phénomène est assez comparable à celui de la cratérisation, sauf que l’éjection des morceaux de béton se produit sur la face arrière.

- Perforation : dans les cas extrêmes, le projectile traverse totalement l’élément bétonné.

- Réponse structurelle globale : la structure subit des déformations en traction, cisaillement ou flexion, pouvant mener à une fragilisation sévère.

Ces effets combinés peuvent conduire à l’effondrement localisé d’un élément de structure en béton, surtout si le matériau est déjà affaibli par des pathologies invisibles.

Réponse structurelle du béton face aux différents dommages subis.

Lorsque l’impact dépasse un certain seuil d’intensité, le comportement mécanique du béton change. La rigidité du matériau décroît, sa capacité portante est altérée, et des déformations permanentes peuvent apparaître. Ces déformations sont d’autant plus problématiques lorsqu’elles concernent :

- des dalles supportant des charges dynamiques répétées,

- des structures exposées à des chutes d’objets (sites industriels, zones rocheuses),

- ou des ouvrages vieillissants déjà affectés par la carbonatation ou l’humidité.

Il est donc essentiel de prévoir un diagnostic structurel en cas d’impact significatif ou de doute sur la résistance résiduelle.

Comment rendre un ouvrage en béton moins vulnérable ?

Les bienfaits de l’utilisation d’additifs sur le béton

Certains adjuvants spécifiques permettent d’améliorer les performances du béton face à l’humidité, aux attaques chimiques ou aux cycles de gel tel que :

- Les adjuvants hydrofuges : ils diminuent l’absorption capillaire.

- Les agents imperméabilisants : ils forment une barrière protectrice dans la matrice cimentaire.

Ces solutions sont particulièrement efficaces en zones humides ou exposées aux intempéries. Afin d’en savoir plus, consulter l’article qui traite de la régulation de l’humidité du béton.

Amélioration de la solidité du béton un béton de haute qualité :

Opter pour des bétons haute performance (BHP), BFUP (ultra-performants), ou bétons fibrés (métalliques, synthétiques ou minéraux) permet de :

- mieux résister aux chocs mécaniques,

- limiter les fissurations structurelles,

- et prolonger considérablement la durabilité des ouvrages.

Si vous désirer en savoir plus, nous vous invitons à consulter l’articles sur les propriétés du béton.

Que va entrainer l’application de revêtements protecteurs sur le béton ?

Certains traitements de surface (enduits, peintures techniques, résines époxydiques) permettent de :

- créer une barrière contre l’eau, les acides ou les particules fines,

- renforcer les zones sensibles (bas de murs, arêtes),

- prolonger la durée de vie d’un béton armé, surtout en zone saline.

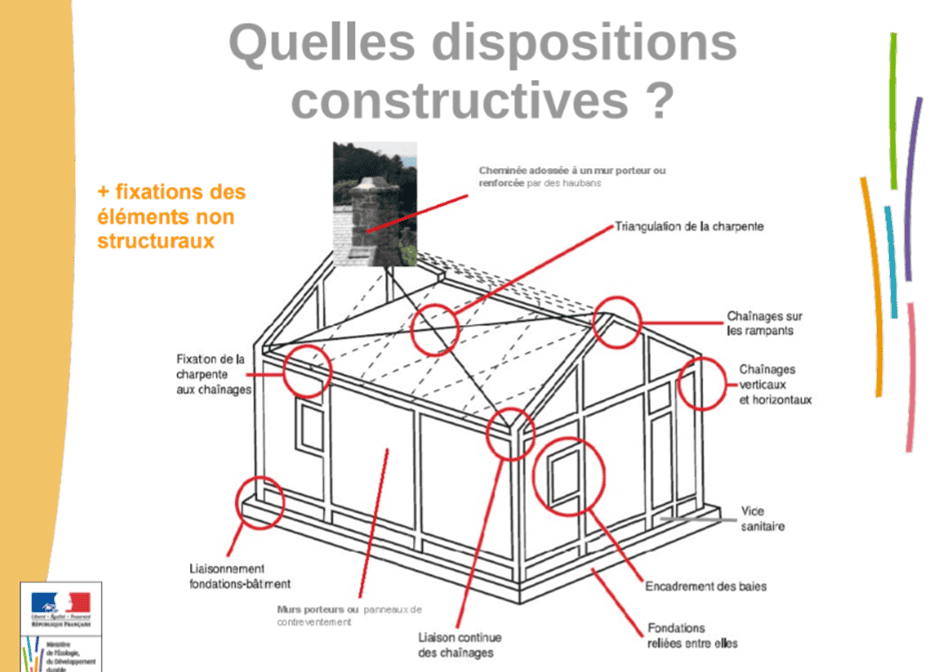

Amélioration des performances techniques du béton par la régularité structurelle du bâtiment.

Un mauvais positionnement des contreventements fragilise les bâtiments, notamment vitrés ou asymétriques. Il est possible de :

- réorganiser la structure porteuse,

- ou renforcer les points faibles (voiles, linteaux) pour gagner en régularité et stabilité.

Cette solution implique souvent une intervention lourde, avec un impact esthétique, mais elle est efficace.

Quels bénéfices le béton tire-t-il d’un allègement de la structure globale du bâtiment ?

Alléger une structure permet de réduire les efforts subis par le béton :

- suppression de cloisons non porteuses,

- allégement de toiture ou planchers techniques,

- utilisation de bétons allégés ou isolants (à découvrir dans avantages béton).

Prévoir une isolation parasismique pour renforcer la résistance du béton face aux séismes

L’isolation parasismique est une solution éprouvée pour améliorer la résilience structurelle des ouvrages en béton exposés aux mouvements sismiques. En réduisant la transmission des vibrations du sol vers la structure, elle permet d’atténuer considérablement les contraintes exercées sur le matériau.

Concrètement, ces dispositifs sont installés à la base des éléments porteurs verticaux (poteaux, murs, voiles…) et agissent comme des filtres mécaniques contre les secousses :

- Systèmes de glissement contrôlé

- Appuis élastomères multi-couches

- Ressorts métalliques à forte déformation

- Dispositifs hystériques ou à friction, absorbant l’énergie cinétique du séisme

L’objectif est clair : protéger le béton des déformations excessives, limiter les fissurations et assurer le maintien des performances portantes même après un tremblement de terre.

Pour en savoir plus : découvrez les solutions avancées en matière de résistance sismique du béton.

Quel renforcements structurels à faire pour améliorer le béton ?

Plusieurs solutions permettent de renforcer un bâtiment en béton :

- Le coulage d’une dalle, chaînage horizontal/vertical,

- Le chemisage en béton armé (poutres, murs),

- L’ajout de linteaux, renforts de fondations,

- La pose de précontraintes extérieures (barres ou câbles tendus).

Ces méthodes permettent de prolonger la durée de vie utile d’un ouvrage et de garantir sa stabilité dans le temps.

Renforcer un ouvrage en béton contre les impacts : Deux solutions utilisées améliorent sa résistance.

Le renforcement du béton par anticipation.

La projection de béton en faible épaisseur. Cette technique permet d’effectuer une réparation rapide, mais efficace. Pour un renforcement plus fort de la structure, il est possible d’ajouter des fibres.

Pose de Tissus de Fibres de Carbone (TFC) ou de plats carbones collés à l’aide de résine époxydique. Ces matériaux confèrent une grande résistance et une grande ductilité à la structure.

Usage concret et personnel : comment faire du béton un matériau plus résilient ?

Le béton est parfois décrié pour ses limites face à l’eau, aux chocs ou aux attaques chimiques. Pourtant, bien utilisé, il reste l’un des matériaux les plus robustes et polyvalents du bâtiment moderne. Voici comment en tirer le meilleur pour garantir à vos ouvrages résistance, durabilité et sécurité.

Pourquoi choisir le béton malgré sa vulnérabilité face aux agressions extérieures ?

Malgré certaines vulnérabilités spécifiques, le béton reste imbattable sur plusieurs points :

- Il offre une excellente résistance à la compression, ce qui en fait un matériau porteur par excellence.

- Sa longévité est remarquable : bien entretenu, un béton peut durer plus d’un siècle.

- Son coût maîtrisé, ses procédés standardisés et sa disponibilité en font une solution universelle.

En pratique, on le retrouve dans la quasi-totalité des ouvrages d’art, bâtiments publics, fondations, dalles industrielles et structures soumises à de lourdes charges. Il est personnalisable selon l’environnement : zones humides, milieux salins, expositions aux feux, chocs ou cycles gel/dégel.

Autrement dit : ses points faibles sont connus, mais facilement contournables grâce aux technologies d’aujourd’hui.

Face aux agressions, comment corriger la vulnérabilité du béton ?

Pour faire du béton un matériau résilient, tout commence dès la formulation. Voici les leviers les plus efficaces :

- Bien doser le rapport eau/ciment : un bon rapport E/C optimise la compacité et limite la porosité.

- Intégrer des fibres (métalliques, synthétiques ou minérales) permet d’augmenter la ductilité et la tenue en traction.

- Ajouter des adjuvants (hydrofuges, superplastifiants) pour améliorer l’étanchéité ou faciliter la mise en œuvre.

En phase de chantier, une cure soignée est indispensable pour assurer une bonne hydratation, surtout en conditions climatiques extrêmes. C’est le moment clé où l’on joue la durabilité du matériau.

Enfin, il est important d’adapter le revêtement de surface (résine, enduit, peinture, imprégnation silane-siloxane) selon les sollicitations environnementales.

Astuce pro : pour les projets complexes ou exposés à des risques multiples, il est fortement recommandé de faire valider les formulations et les détails constructifs par un bureau d’études spécialisé en pathologies des matériaux.

5 conseils concrets pour réussir votre projet

Voici une check-list opérationnelle à suivre pour garantir la résilience de votre béton dès la conception :

- Sélectionnez un béton adapté à l’usage : BHP pour les zones contraintes, BFUP pour les ponts ou ouvrages techniques, béton autoplaçant pour des formes / coffrages complexes.

- Contrôlez la porosité et l’enrobage des armatures, conformément à la norme EN 1992-1-1 : un enrobage suffisant protège contre la corrosion et le feu.

- Protégez la surface avec des produits adaptés (film imperméable, peinture minérale, silane-siloxane) — surtout en zone urbaine, côtière ou industrielle.

- Préparez une cure efficace dès le coulage : géotextile humidifié, film plastique, pulvérisation de produit de cure… même par temps froid ou chaud.

- Travaillez avec des fournisseurs spécialisés : ils sauront ajuster la formulation selon l’environnement du chantier, les délais et les performances attendues.

Cette méthode permet de transformer le béton, souvent perçu comme “standard”, en un matériau technique hautement personnalisable, durable et fiable.

Conclusion : Comprendre la vulnérabilité du béton, c’est mieux le protéger et prolonger la vie des constructions.

S’il est vrai que le béton incarne la robustesse, cet article a mis en lumière ses vulnérabilités spécifiques : corrosion, porosité excessive, attaques chimiques, ou encore chocs mécaniques peuvent, avec le temps ou dans certaines conditions, compromettre la stabilité d’un ouvrage. Mais ces failles ne doivent pas être vues comme des fatalités : ce sont des leviers d’optimisation.

Grâce aux progrès dans la formulation, aux adjuvants performants, aux méthodes de renforcement ciblées ou à la maîtrise du rapport eau/ciment, il est tout à fait possible de rendre le béton plus résilient, plus intelligent et plus durable, même dans des environnements exigeants.

Certains aspects abordés dans cet article peuvent être explorés plus en détail dans d’autres ressources du site. Par exemple :

- Si la fragilité du béton face à l’eau a attiré votre attention, vous pouvez approfondir le sujet avec le comportement du béton au contact de l’eau.

- Si vous souhaitez mieux comprendre les sollicitations extrêmes, comme les incendies, notre article sur le comportement feu du béton complète idéalement cette lecture.

- Enfin, pour mieux situer ce matériau parmi d’autres, vous pouvez revisiter les avantages fondamentaux du béton dans un contexte de choix de matériaux en construction.

[…] Vulnérabilités particulières du béton […]

[…] Vulnérabilités particulières du béton […]

Top!